S'asseoir sans chaise avec Ghérasim Luca, ses cubomanies et ontophonies

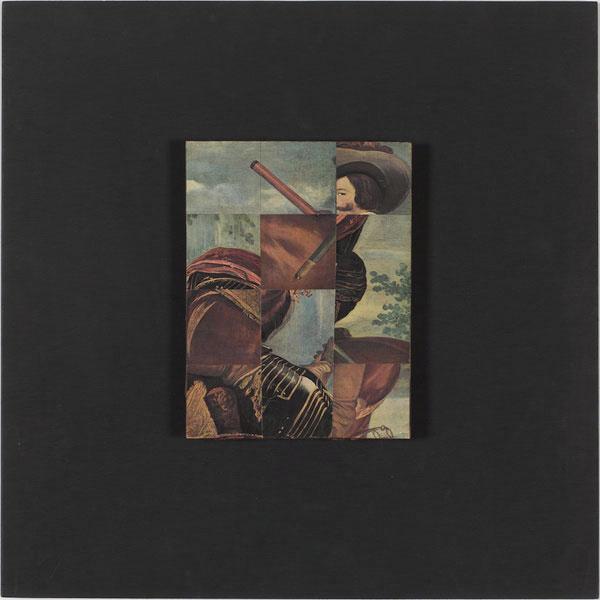

Le texte qui suit a été prononcé pour le vernissage de l’exposition des œuvres plastiques de Ghérasim Luca à la Bibliothèque municipale de Bordeaux Mériadeck le 8 novembre 2008. Cette exposition, du 8 au 29 novembre, prenait place dans l’ensemble « No man’s langue. Prendre corps avec Ghérasim Luca » organisé par la Compagnie des Limbes (dir. Romain Jarry et Loïc Varanguien de Villepin) dans le cadre de Novart à Bordeaux. 48 cubomanies et 10 dessins aux points ainsi que de précieux documents montraient les œuvres choisies et prêtées par Micheline Catti, la compagne de Ghérasim Luca, dans un dispositif conçue par Evelyne Rocchetto. La conférence-performance suivait la projection du DVD Comment s’en sortir sans sortir, récital télévisuel de Ghérasim Luca réalisé par Raoul Sangla en 1988 et publié par les éditions Corti.

J'offre ce texte à Micheline Catti en la remerciant pour son écoute et sa grande générosité.

Programme pour une position Luca

vers une exposition pour « glissez, glissez à votre-tour »

Ghérasim Luca (1913-1993) est un grand singulier du XXe siècle: inassignable et irréductible, son œuvre-vie est entièrement dans l’époque et à contre-époque. C’est pourquoi elle continue à nous toucher. Elle (re)fait nos relations : nos histoires et nos liaisons. Dire et voir, s’entendre et s’aimer ne sont plus pareils après les cubomanies ou les ontophonies, si l’on veut bien accepter ces désignations pour les tableaux et les poèmes. Plus encore, l’oeuvre-vie de Luca est l’invention continue de ce que peut faire un poème et un tableau : et cela change tout du langage et de la vie, cela les met l’un dans et par l’autre. Pour la présentation qui suit, on ira vers la définition-valeur du poème prise à son “autodétermination” : s’asseoir sans chaise. Manière de tenir le corps et le langage au plus fort avec le poème dans tous ses états, dans et par les mouvements cubomaniaques et ontophoniques à Luca qui deviennent nos expériences : voir et se voir, lire et se lire, vivre et s’aimer… avec Luca.

Une vie « sans papiers »

Ghérasim Luca est né Salman Locker en 1913 à Bucarest. Il pratique le roumain et le yiddish mais aussi le français et l’allemand. Il commence très jeune à publier dans des revues à tendance surréaliste en en créant lui-même avec ses amis et fait le voyage à Paris sans toutefois rencontrer André Breton. La guerre puis le régime communiste l’obligent à quitter la Roumaine. Il s’installe à Paris à partir de 1953 jusqu’à sa mort en 1994. Il se déclare apatride et refusera tout passeport. Il s’est donné entièrement à la création artistique mêlant les livres de poèmes et les lectures publiques, les cubomanies et les dessins pointillistes.

Je recommence…

Ghérasim Luca est « sans papiers ». Sans patrie, sans état civil, sans procédés, sans manières, sans attaches, sans mouvements, sans écoles. Il est « sans langue » comme il dit de « la poésie

» et donc sans ce rapport œdipien à la langue dite maternelle puisque c’est l’œuvre qui est maternelle et non la langue

et, avec Luca, c’est même l’œuvre qui ouvre à une langue hors de tout rapport œdipien parce qu’avec Luca, la poésie, la vie ne sont pas dans la langue, dans Œdipe mais dans et par « le théâtre de bouche » de « l’inventeur de l’amour ». Luca est entièrement dans et par le poème « hermétiquement ouvert » : un nom dans et par un égarement

, un nom qu’il s’est fait dans et par son œuvre qui a inventé un égarement à cent lieues des maîtrises et autres traîtrises. Ghérasim Luca comme autant de poèmes et de tableaux hermétiquement ouverts. Non pour une ouverture qui se prévoit mais pour une ouverture qui se cherche jusque dans ses fermetures, ses refus, dans les désaccords des accords (voir

Théâtre de bouche, p. 71). Éthique d’un dialogisme en actes de poème. À cent lieues du dialogue politiquement correct à la Habermas-Ricoeur. À cent lieues des poétisations d’une éthiquement correcte « poéthique » à la Deguy-Pinson. Ghérasim Luca engage la poésie et la vie, la peinture et la vie, l’art et chaque vie humaine à « prendre corps ». Tentative vertigineuse que je résumerai ici par une de ses merveilleuses formules : « s’asseoir sans chaise » (« Autodétermination » dans

Héros-limite, p. 45-46). Il en est beaucoup d’autres qui sont autant d’opérateurs d’intensification des relations : « inspirer en expirant, expirer en inspirant » (« Quart d’heure de culture métaphysique » dans Le Chant de la carpe, p. 91) mais aussi à « comment s’en sortir sans sortir »… et à partir de maintenant à tout ce que nous fait n’importe lequel de ses ontophonies, n’importe laquelle de ses cubomanies. Nous mettre à hauteur d’homme, à hauteur de vie, à hauteur d’amour parce que s’y confondent dans une oralité critique la volubilité et la retenue, l’emportement et la douceur, le cri et la rime. Luca recommence :

Je suis certain qu’il aurait été plus rassurant

pour la bonne marche de la turpitude humaine

que j’eusse été un assassin féroce

ou un incendiaire absurde

car dans ce cas j’aurais pu être réduit

à l’une de leurs données prévisibles

mais jamais on ne me pardonnera

le sable mouvant de mes gestes souples

atroces et vertigineux comme les volcans

les glissements de terrain

d’une rencontre à l’autre (L’Inventeur de l’amour, p. 51)

Ce qui lance très précisément notre recherche. Elle ne peut que prolonger « les glissements de terrain / d’une rencontre à l’autre » en étant portée par le poème-relation de Luca et le continu des expériences ontophoniques ou cubomaniaques…

Une œuvre pleine de volubilité et retenue pour s’asseoir sans chaises

Il ne faut certainement pas voir dans les cubomanies de Luca une quelconque célébration d’œuvres sources pas plus qu’un jeu de devinette ou même un jeu de construction voire de reconstruction si ce n’est de déconstruction. Faut-il y voir pour autant une restitution plastique du bégaiement de la langue de Luca

? Il y aurait une évidence apparente : prolifération syllabique et collage cubique résonneraient analogiquement. Mais la célébration esthétique refusée ne se transformerait-elle pas alors en une esthétique célébrée puisqu’avec les cubomanies, on aurait affaire à un jeu de formes équivalent au bégaiement structurant les poèmes ?

Les questions ne sont pas simples mais c’est avec des questions et non des solutions toutes faites antérieures aux problèmes qu’ouvre l’œuvre, qu’il faut inventer sa lecture puisque comme disait Luca en présentant ses premières cubomanies : « La cubomanie rend le connu méconnaissable

». Et si ses premières expériences portent sur les images de l’actualité dans la presse pour ensuite se concentrer sur quelques chefs-d’œuvre de l’art occidental, Luca n’a cessé de travailler à ce qu’il appelait « une fossilisation de l’époque

» et donc à une fossilisation de la culture muséale, de nos regards formés par cette culture, pour en faire un combustible de l’art comme expérience de l’inconnu, pour nous refaire le regard et la pensée, le langage avec. Par quoi, il faut effectivement tenir à la fois les cubomanies et les ontophonies, mais, les confondre par le procédé, ce serait certainement tomber dans deux confusions : celle du continu du langage avec le continu logique sémiotique tant pour le poème que pour la peinture et, d’autre part, ce serait confondre continu et continuité. En effet, le fait qu’un même auteur produise poèmes et peintures fait qu’il y a forcément une continuité dans cette discontinuité d’activité mais ne dit rien de la spécificité de son activité et encore moins du continu des modalités diverses de son art… Car si Luca avait quelque chose à dire, pourquoi aurait-il eu besoin de se répéter en changeant de code, comme on répète en réduisant par là-même l’une et l’autre à une communication au lieu de penser relation et langage, langage-relation ? Dans une telle conception, Luca serait doublement bègue dans le psittacisme des syllabes et des cubes ou des points, dans le psittacisme de la poésie et de la peinture. Mais Luca ne relève d’aucune pathologie du langage ou de la vie, il fait la vie et le langage, nous les refait, nous apprend même ce que c’est que vivre et voir, se parler et s’aimer…

Il y a donc à chercher ce que fait Luca quand il écrit et quand il peint. Non seulement en restant Luca, c’est le moins qu’on lui souhaite étant déjà bègue, il n’a pas besoin de devenir schizophrène. Mais surtout en devenant ce qu’il ne cesse de nous faire dans et par le continu d’une force que poèmes et tableaux inventent. D’une part, il met le discours au milieu des mots et ne se contente pas d’un bégaiement syllabique : « le crime / entre le cri et la rime » (

Le Chant de la carpe, 99) et ailleurs « ses CRIMES sans initiale » (La proie s’ombre, 61). D’autre part, il met la peinture au régime d’une rime interminable un peu comme Braque parlait de l’importance de ce qui était entre deux motifs dans ses tableaux : « ce qui est entre la pomme et l’assiette se peint aussi. Et ma foi il me paraît aussi difficile de peindre l’entre-deux que la chose. Cet entre-deux me paraît un élément aussi capital que ce qu’ils nomment l’objet. C’est justement le rapport de ces objets entre eux et de l’objet avec l’entre-deux qui constitue le sujet ». Donc la peinture venant dans les glissements de l’entre-deux des motifs et des détails les plus anodins ou les plus reconnaissables. Et non la répétition de ce que Dada a déjà fait en détruisant-moquant les idoles de l’art ou de ce que le cubisme a inventé en montrant la même chose sous des angles différents. Avec Luca, c’est l’imprévisible et l’irréversible : le vertige de la relation. Et ce vertige de « v’ivre » nous vient chaque fois que le poème Luca agit par le continu d’un entre-deux relationnel dont les termes sont indéterminés et quoiqu’il en soit jamais antérieurs à l’opération relationnelle elle-même, d’une rime généralisée, d’une « sonorité générale

», d’un « glissez, glissez à votre tour » (

Le Chant de la carpe, p. 83).« La prolifération des syllabes » ne correspond à rien de ce qui fait le poème Luca : ne pourrait-on pas dire cela de n’importe quel texte ! Et les syllabes n’ont jamais constitué les unités de textes qui chaque fois font tout pour que l’unité soit celle de leur action même (« on passe la parole à l’acte », Paralipoèmens, p. 37), de leur mouvement pour le moins qui invente une unité bien supérieure à la syllabe, qu’on peut appeler la rime généralisée – étant toujours entendu qu’avec Luca, les rimes viennent dans le continu des de « ses CRIMES sans initiale ». Par conséquent, il ne s’est jamais agi pour Luca d’exprimer l’impossibilité de dire ou de jouer la confusion des propos. C’est l’abandon à une volubilité qui invente un sujet inouï, un sujet relation qui « jette à la face du monde // le gant /// le grand rire (…) //// l’appel d’air du rire / à mourir de fou rire (…) », dont le nom fait la signature-appel du poème « Le verbe ». Ce sujet, Luca l’appelle significativement « Glissez-glissez-à-votre-tour » (Le Chant de la carpe, p. 80-83). C’est donc non la prolifération des syllabes mais celle d’un « à-votre-tour », d’un mode de subjectivation, qui fait le poème Luca comme passage en force, passage au corps à corps, au bouche à bouche d’un « je t’écris / tu me penses » (« Prendre corps » dans Paralipomènes, p. 298) par lequel il n’y a aucun procédé, aucune autre unité que du sujet en train de nous devenir. Les textes de Luca font chaque fois une aventure de la voix humaine, l’épopée de la relation comme physique du langage-relation, un « prendre corps » actif : « je te mains / je te sueur / je te langue / je te nuque / je te navigue / je t’ombre je te corps et te fantôme / je te rétine dans mon souffle / tu t’iris // je t’écris / tu me penses » (ibid.).

Les cubomanies sont de leur côté autant d’expériences non de restitution ni de destitution mais de constitution au sens d’invention, pour qu’avec les poèmes, le regard fasse poème chaque fois que la manie du dé, la cubomanie, c’est-à-dire la folie du désir, vient désabolir le hasard, c’est-à-dire relancer le défi du désir, le (dé)lire du poème comme activité de désapprendre à lire, de défaire les lectures académiques et culturelles, scolaires et universitaires, transmises et médiatisées, de ces peintures, de ces chefs-d’œuvre de l’art, qu’on ne voyait plus que comme des icônes, des images, des représentations quand la peinture est d’abord le commencement du « Rêve en Action » (Héros-limite, p. 48) c’est-à-dire quand elle se fait peinture et continue à faire peinture.

Mais comme nous sommes tellement habitués à aller voir aligné dans un musée ou dans un catalogue ou dans un livre d’art ou dans un manuel scolaire, chaque tableau comme une station du culte des images, Luca nous fait voir de la peinture par ses cubomanies où chaque tableau devient le commencement « de la / matière de la matière de mon esprit / dans l’esprit de mon corps dans le corps / de mes rêves de mes rêves en action » (Héros-limite, p. 50). Avec Luca, la peinture n’est plus de l’ordre de la reconnaissance avec son cortège de génuflexions devant les signes, de célébration du sacré dans l’art, de réduction de la relation à l’esthétique où le beau s’achève en formes ou en viandes, en grammaires ou en cadavres tout juste bons pour des alignements, des classements, des entassements. Avec les cubomanies, la peinture devient peinture, c’est-à-dire folie du dé à jouer, du hasard du désir, de la rencontre fortuite, du sujet-relation, de l’amour. Mais cette expérience n’a rien à voir avec une rencontre prévisible comme celle que le signe esthétique organise en accumulant les éléments discrets et donc discontinus d’une grammaire. Elle n’a rien à voir avec une rencontre de sujet à objet, d’intérieur à extérieur : la rencontre demande des « caresses en transe » qu’il faut aussi entendre comme des adresses en trans-, oui, en trans-subjectivité, en passage de sujet, d’un sujet en « transferts insolites », « en sperme de ton cœur », en « absolument absolue » (Héros-limite, p. 54). L’opération ou si l’on préfère l’activité, car c’est elle qui porte « l’objet offert », donc la peinture est à proprement parler comme dans le poème parce que la peinture n’advient qu’en relançant sans cesse l’activité commencée, suscitée, lancée dans et par ce qu’elle nous fait « silanxieusement » devenir au cœur de son rêve en action. La peinture cubomaniaque nous fait, encore plus qu’elle nous met, dans « la morphologie de la métamorphose ». Une morphologie, c’est-à-dire une recherche de la forme de langage comme physique du langage, comme corps-langage, qui ne cesse de se transformer, de nous transformer au point même de pouvoir poursuivre jusqu’à s’infinir ainsi :

et c’est ainsi que la mort est bien morte

elle est bien morte la mort

la mort folle la morphologie de la

la morphologie de la métamorphose de l’orgie

la morphologie de la métamorphose de (Héros-limite, p. 64)

Oui, chaque cubomanie lance une morphologie de la métamorphose de ce qui maintenant est bien mort : l’image. Pour laisser place, toute sa place, toute sa vie au rêve en action.

Ce que fait Luca avec quelques tableaux du panthéon muséal et culturel, c’est de les rendre à la peinture en inventant des rimes qui ne seraient plus celles d’un analogisme qui vous fait parler en singe un peu comme fait la publicité ou toute la communication car Luca l’a bien vu : ce qui depuis le musée s’est produit avec la peinture, c’est certes une laïcisation que les musées ont permis mais c’est aussi une continuation par d’autres moyens du religieux et du sacré dans les arts visuels. Avec tout l’arsenal sémiotique qui fixe les cadres interprétatifs dans la régie du signe tantôt vers le dévoilement du sens, tantôt vers l’impossibilité du sens en assurant ainsi sa nécessité hors de l’activité transubjective des œuvres et donc en livrant les œuvres d’art aux régies de l’image que détiennent les divers pouvoirs discursifs dans le discontinu des catégories de la pensée du signe. Aussi Luca invente-t-il tout contre ce signisme généralisé dans la modestie d’un travail qui est de l’ordre de l’imperceptible mais d’une portée insoupçonnable. Avec Luca, il n’y a plus à avoir le nez sur la vérité en peinture

accaparée par le discours religieux et son droit canon, ou plus récemment depuis l’invention du musée par la philosophie esthétique et son herméneutique phénoménologique ou les diverses sémiotiques phénoménologiques ou pas. Avec Luca, il y a à retrouver ce que les Anciens connaissaient bien, la force qui emporte le sens et la vérité, ces adaptations de la force instrumentalisée, arraisonnée qui veulent toujours la soumettre. Cette force chez Luca est l’association interactive d’une volubilité et d’une retenue. En cela les cubomanies ont peu à voir avec la plupart des collages qui restent des jeux de société dans le contemporain pas plus qu’elles n’ont à voir avec un quelconque dévoilement du sens de la tradition qui par le travail du hasard apparaîtrait enfin dans une

alêthéia parce qu’il faut bien selon ses mauvais joueurs toujours un peu autoritaires s’y soumettre à la recherche de l’être et de sa majuscule essentialisante quand il s’agit d’un vivre ou simplement d’être. Les cubomanies sont des tentatives de suivre la force des œuvres en ouvrant leur boîte à rimes c’est-à-dire en intensifiant ce qui en elle fait valeur par une sémantique sérielle : ces glissements des détails découpés puis ajustés parfaitement dans l’infime font comme les glissements prosodiques qui déploient un phrasé du glissement paronomastique généralisé. Toujours donc le rythme d’un entre-deux qui ne cesse de relancer la force du poème-relation, l’invention d’un s’asseoir sans chaise : aucune stase ni pose, pas plus de pause puisque le mouvement de la parole volubile dans ses retenues mêmes est toujours glissant, tournoyant, mobilité de l’immobile. L’ontophonie de Luca met l’ontologie dans le poème et non le poème dans l’ontologie… sans compter que Luca ne fait pas un « usage poétique du langage » qui s’opposerait à un « usage ordinaire ». Le langage n’a pas d’usage, c’est lui qui vous fait et quand Luca écrit : « Ce qui passe pour parfaitement immobile / pousse ce qui semble curieusement ambulatoire / à faire semblant d’être fixe sinon immuable // Ainsi ce qui a l’air de s’arrêter malgré tout / passe pour s’agiter follement autour » (La Proie s’ombre, 17), il engage une conception du langage par le poème et du poème par tout le langage qui met quiconque, c’est-à-dire chacun d’entre nous dans ce mouvement où « chacun glisse en chacun » (23). Ce qui met le poème au cœur de tout le langage, du langage qui invente de tels « chacun ». Il en est de même avec chacune des cubomanies. Il y a de mauvaises habitudes avec la poésie, avec la littérature, avec l’art, avec la condition humaine. Celle par exemple de l’historicisme qui met toute expérience au passé, plus précisément au passé du passé. Et c’est intolérable parce qu’on oublie qu’il y a un présent du passé et même un futur du passé. Alors quand on m’explique la poésie, la littérature, la peinture, la condition humaine pour en faire l’histoire en rangeant ces expériences dans les rayons du connu, dans les rayons bien étiquetés des procédés, des mouvements, des successions et héritages, des influences et inventions brevetées, des ruptures et continuités, bref de tout ce qui arase les spécificités et surtout de tout ce qui empêche le continu des historicités, le travail invisible et souvent inaudible de ce continu, le travail de ce qui est « sans fin / ni commencement », le « REVE GENERAL » dans la « gREVE GENERALe » (La Proie s’ombre, p. 45), je ne peux m’empêcher de me dire que c’est toujours « au nom de / cette espèce d’épicier de l’essence / que l’homme a été sué / puis / épuisé et sucré », comme dit le « père » dans « l’évidence » du Théâtre de bouche (p. 34). Oui, ce théâtre de bouche qu’engage Luca c’est vraiment une « pipe du corps / dans le bec de pape de l’esprit » (73), comme dit le « deuxième lutteur » des « vaincus », non pour exclure « l’esprit » mais bien pour chercher : « dans l’état d’esprit d’un corps / l’esprit incorpore le corps / comme la pie le porc » (75). C’est qu’avec Luca, il n’y a pas à dévoiler ou à interpréter des métaphores mais à prendre ensemble « les râles de l’esprit / et les rages du corps », c’est-à-dire « les orages / du corps et de l’esprit » (76) contre la « philosophie en mots d’esprit », la « philosophie à la mode / suspendue au-dessus de nos têtes » (77) jusqu’à la confondre dans « l’échec épique / de l’écho d’être » (78). Oui, Luca n’y va pas avec le dos de la cuillère avec les académies de l’esprit et, juste avant qu’on entende les cloches de Saint-Germain-des-Prés – ah la paroisse des philosophes –, non loin de la vespasienne où stationnent ses personnages, une « personne » ne dit-elle pas : « Quelle honte ! / Pendant que vous errez / dans l’humidité d’être / et que nous sommes bien obligés / de humer vos raisons / l’écho de votre passage / résonne comme une église » (86). Oui, il y a trop de résonance religieuse ! il y a trop d’apocalypse dans la pensée et dans la poésie, dans l’histoire et dans la vie… et Luca nous met au défi. Puisque la « frêle transcendance » est une « danse / sans danseurs » (14), ainsi que se répondent la sœur et le frère dans « qui suis-je ? », alors inventons des danses de danseurs. Et « poème ou porte / peu importe »…

Chaise peut-être… Chaise certainement… Oui, les cubomanies et les ontophonies résonnent comme chaises… Chaises pas faites pour s’asseoir mais faites pour apprendre à s’asseoir sans chaises. C’est tout Luca : inventer la chaise qui vous apprend à s’asseoir sans chaise, c’est inventer le poème le plus commun et le plus familier qui soit pour le rêve en action.

AUTO-DÉTERMINATION

la manière de

la manière de ma de maman

la manière de maman de s’asseoir

sa manie de s’asseoir sans moi

sa manie de soie sa manière de oie

oie oie oie le soir

de s’asseoir le soir sans moi

la manie de la manière chez maman

la manie de soi

le soir là

de s’asseoir là

de s’asseoir oui ! de s’asseoir non ! le soir là

là où la manière de s’asseoir chez soi sans moi

s’asseoir à la manière de

à la manière d’une oie en soie

elle est la soie en soi oui ! oui et non !

la manie et la manière de maman de s’asseoir chez soi

sans moi

s’asseoir chez soi chérie ! chez soi et toute seule chérie !

le soir à la manière d’un cheval

s’asseoir à la manière d’un cheval et d’un loup

d’un châle-loup ô chérie !

ô ma chaloupe de soie ! ô ! oui ! s’asseoir non !

s’asseoir le soir et toute seule chez soi ô ! non et non !

manière de s’asseoir sans moi chez soi

sans moi sans chez ô chérie !

c’est une manière chérie !

une manie de

une manie de la manière de

manière de s’asseoir chez soi sans chaise

s’asseoir sans chaise c’est ça !

c’est une manière de s’asseoir sans chaise (Héros-limite, p. 45-46)

Parmi beaucoup d’autres opérateurs, on entend toute la portée critique du « chez soi » qui va jusqu’à inventer un « sans chez », un sans appartenance. C’est pourquoi, la voix n’est même pas celle de Luca. Elle est d’abord celle qui fait l’historicité radicale du poème comme relation, transubjectivité : le poème fait autant ma voix que celle de Luca, s’il me porte il me signe autant qu’il signe Luca. Oui, la portée critique de la voix qui porte de tels poèmes est une éthique de la relation qui met le « chez » dans « chérie » avec la partie de rire que cela peut comporter sans oublier la partie de déchirure. Car il n’y a ni instrumentalisation, ni essentialisation : ni voix expressive, ni voix impossible. La voix dans et par les poèmes de Luca n’exprime rien d’autre qu’une auto-détermination, par quoi elle n’exprime pas, elle invente une subjectivation. Elle rend possible un inconnu : « de nouvelles relations apparaissent », précise Luca et il s’« applique à dévoiler une résonance d’être, inadmissible ». Cette résonance d’être c’est une transubjectivité appropriable, non seulement parce que le mouvement est amoureux mais parce qu’une de ses valeurs pourrait se nommer silanxieuse.

De la même façon, la manière qui organise la spécificité des cubomanies invente une auto-détermination où de la peinture devient un merveilleux trans-sujet qui nous porte dans l’intimité du peindre, dans le tourbillon de ses infimités, dans le glissement incessant de ses suggestions, dans l’inaccompli du peindre qui n’es tpas un inachèvement mais une activité continu qui porte le regard loin de toute assignation iconique ou signiste vers l’infini de l’air de la relation, du récitatif des corps s’inventant dans une érotique toujours relancée.

Aussi les cubomanies par leur manière des plus délicates, peuvent-elles apparaître dans et par le silence plein de langage et de sujet, de relation et d’érotisme que la voix fait entendre dans et par le langage.

Comme le funambule

suspendu à son ombrelle

je m’accroche

à mon propre déséquilibre

Je connais par cœur

ces chemins inconnus

je peux les parcourir

les yeux fermés

Mes mouvements

n’ont pas la grâce axiomatique

du poisson dans l’eau

du vautour et du tigre

ils paraissent désordonnés

comme tout ce qu’on voit

pour la première fois

[L’inventeur de l’amour, p. 8-9]

Ce déséquilibre du funambule, c’est justement ce qu’il faut maintenir et ne pas effacer dans l’écoute de la voix des ontophonies et dans l’écoute de la manière des cubomanies. La réussite profonde c’est peut-être le fait que tout simplement Luca n’est pas réductible à une voix ou à une manière comme à homogénéisation d’un sujet psychologique ou métaphysique hors activité ontophonique et cubomaniaque. Ses « mouvements […] désordonnés » ne sont pas pour autant le discontinu des codes et des façons. Cette voix et cette manière silanxieuses maitiennent l’étrangeté dans la relation : à la fois l’intégrité et l’interpénétration des individuations ! Les poèmes de Luca, ontophonies et cubomanies, comme « remémoration organique

». Ils font les volubilités vivantes certes ténues, fragiles, et toujours au bord de l’infime, de ceux qui n’ont que la parole vive pour vivre. Volubilités et retenues qui, comme le kaddish – j’évoquerais ici celui écrit par Imre Kertész

–, font une adresse à ce qui n’a pas de nom, à ce qui ne peut s’identifier, mettant ainsi tout ce qui vit dans l’inaccompli, tout ce qui parle, tout ce qu’on voit, tout ce qu’on fait dans le mouvement d’un commencement à jamais inachevé. Volubilités et retenues qui n’exigent rien, qui ne demandent rien d’autre que l’écoute d’une voix et d’une manière amoureuses silanxieuses : non de ce qu’elles disent mais de ce qu’elles font :

en désespérant

le désespoir et en le maintenant

fiévreusement dans une position pessimiste

illimitée mais perpétuellement voluptueuse devant l’amour (L’Inventeur de l’amour, p. 109)

Elles ouvrent à « un démentiel amour de liberté » (p. 108) pour le « dépassement humain » (p. 111) : « s’asseoir sans chaise » dans et par le langage comme une poétique de la vie libre, de l’amour libre et de l’homme libre. Liberté qui est dans l’inconnu de la relation : son « autodétermination » dans et par un poème plein de volubilité retenue, de retenue volubile.

Bibliographie :

Les références dans le texte ci-dessus renvoient aux livres de Luca présentés dans cette bibliographie.

Ghérasim LUCA

(Bucarest, 1913 - Paris, 1994)

Bibliographie des œuvres en éditions courantes de Ghérasim Luca

établie par Serge Martin

avec le sommaire de chaque ouvrage disponible

Héros-Limite (Le Soleil Noir, 1953 ; José Corti, 1985) suivi de Le Chant de la carpe (Le Soleil Noir, 1973 ; José Corti, 1986) et de Paralipomènes (Le Soleil Noir, 1976 ; José Corti, 1986), Paris, « Poésie », Gallimard, 2001.

Parler apatride, préface d’André Velter

HÉROS –LIMITE

Avant-propos

HÉROS-LIMITE

Héros-Limite [CD]

L’ANTI-TOI

L’anti-Toi

LA VOIE LACTÉE

La Voie lactée

Ma Déraison d’Être [CD]

Soupir-à-Trappes

Auto-Détermination [CD]

Autres Secrets du Vide et du Plein

Le Rêve en Action

Hermétiquement Ouverte [CD]

Initiation Spontanée

CONTRE-CRÉATURE

La Morphologie de la Métamorphose

Le Triple

L’Écho du Corps [CD]

AIMÉE À JAMAIS

LE CHANT DE LA CARPE

QUART D’HEURE DE CULTURE MÉTAPHYSIQUE [CD]

LA PAUPIÈRE PHILOSOPHALE

LE VERBE

PASSIONNÉMENT [CD]

À GORGE DÉNOUÉE

PARALIPOMÈNES

Poésie élémentaire

DROIT DE REGARD SUR LES IDÉES

GUILLOTINÉS EN TÊTE À TÊTE

DÉ-MONOLOGUE

Œdipe Sphinx

Le Poète Maudit

Qui voyez-vous ?

Les Cris vains

La Poésie pratique

La Parole

De l’alphabet au bétabet

L’Amant dit cité

D’un geste significatif

Lit ivre

D’audiant à voyant

LA QUESTION [CD]

CRIER TAIRE SOURIRE FOU

APOSTROPH’APOCALYPSE

SISYPHE GÉOMÈTRE

LA FIN DU MONDE

Prendre corps [CD]

Prendre corps [CD]

Son corps léger [CD]

Biographie

Bibliographie

***

Théâtre de bouche (CRIAPL’E, 1984 avec une pointe sèche et neuf dessins de Micheline Catty (sic) ainsi qu’un enregistrement intégral par l’auteur), Paris, José Corti, 1987 .

AXIOME : L’HOMME

QUI SUIS-JE ?

LA CONTRE-CRÉATURE

L’ÉVIDENCE

LE MEURTRE

LES IDÉES

LA DISCORDE

LES VAINCUS

LA DURÉE

***

La proie s’ombre, Paris, José Corti, 1991 [Deuxième édition : 1998].

À l’orée d’un bois…

Le Tourbillon qui repose [CD]

Entre ta chaussure…

Dans tes chaussures…

Ton pied absent entre…

Vers le non-mental [CD]

Madeleine

Zéro coup de feu [CD]

gREVE GENERALe

La Forêt [CD]

La Clef [CD]

Le Nerf de bœuf

Crimes sans initiale…

***

L’inventeur de l’amour suivi de La Mort morte [et d’un Appendice], Paris, José Corti, 1994 [première publication en roumain à Bucarest en 1945].

***

La voici la voie silanxieuse, Paris, José Corti, 1997 [édition posthume d’un album de 1962].

***

Un loup à travers une loupe, Paris, José Corti, 1998 [édition mise au point par Micheline Catti, Nadèjda et Philippe Garrel de textes écrits en 1942 et publiés en roumain à Bucarest, traduits par Ghérasim Luca lui-même]

LES CERNES DU FLEURET

UN LOUP À TRAVERS UNE LOUPE

LES VOLCANS INTÉRIEURS DES PLANTES

MINÉRAL, Ô STATUE DU DÉSIR !

CE CHÂTEAU PRESSENTI

L'ÉCHO PEINT EN ROUGE

JE T'AIME

LE DÉCOLLETÉ DU SANG ET DE LA MÉMOIRE

LE CAFÉ EN CAOUTCHOUC

QUELQUES MACHINES AGRICOLES

LE LENDEMAIN

LE DÉSIR DÉSIRÉ

L'OBJET VOLÉ

***

Le vampire passif. Avec une introduction sur l’objet objectivement offert, un portrait trouvé et dis-sept illustrations, Paris, José Corti, 2001 [Premier texte écrit directement en français par Ghérasim Luca en Roumaine en 1941 ; publié clandestinement aux éditions de l’Oubli en 1945 à Bucarest. Revu et mis au point par Nadèjda et Philippe Garrel]

***

Ghérasim Luca par Ghérasim Luca (Double CD audio), José Corti, 2001 [comporte les pièces indiquées CD ci-dessus et

« Le Tangage de ma langue » ;

« Vers la pure nullité » ;

« L’Autre Mister Smith (d’après Catherine Moore) »].

***

Levée d’écrou, Paris, José Corti, 2003 [texte revu et mis au point par Nadèjda et Philippe Garrel avec facs-similés (« 23 lettres à un inconnu ») des manuscrits déposés au Fonds littéraire Jacques Doucet ; texte écrit en 1954].

***

COMMENT S’EN CORTIR SANS SORTIR (UN RÉCITTAL TÉLÉVISUEL RÉALISÉ PAR RAOUL SANGLA, 1988, 56 mn.). avec le soutien du CNC, DVD Vidéo, José Corti, 2008 [comprend un livret avec les textes du récital : « Ma déraison d’être », « Auto-détermination », « Le tangage de ma langue », « Héros-limite », « quart d’heure de culture métaphysique », « Le verbe », « Prendre corps », « Passionnément »].

***

Sept slogans ontophoniques, Paris, José Corti, 2008.

ENTRÉE LIBRE

EAU AIR FRAIS

PORTE DONNANT SUR LA VOIE

LA LIMONADE

LA CARTE

RÉALITÉ

SÉMAPHORISMES

HORS DE SOI AU RÉVEIL…

SI L’INDICE…

SUR MA TABLE…

PAROXYSME EN HAUT…

NI FILS NI VEUVE…

INCRÉONS !

NYMPHAUNE LICORMENTALE

L’AIMANT SONGE…

BARRANT D’UN TRAIT…

DÉFÉRÉS DEVANT UN TRIBUNAL…

Ouvrages sur Ghérasim Luca

Dominique Carlat, Ghérasim Luca l’intempestif, Corti, 1998 (402 p.)

André Velter, Ghérasim Luca « passio passionnément », Jean-Michel Place, 2001 (114 p.).

Petre Raileanu, Ghérasim Luca, « Les étrangers de Paris. Les Roumains de Paris », Oxus 2004 (190 p.).

Martin Serge (dir.) : Avec Ghérasim Luca passionnément, éditions Tarabuste (supplément à la revue Triages), 2005 (140 p.). [Reprend les actes de la journée d'étude Ghérasim Luca à gorge dénouée organisée à l'Université de Cergy-Pontoise le 10 décembre 2004. Comprend les communications de Serge Martin, Laurent Mourey, Daniel Delas, Julian Toma, Zeno Bianu, Elke de Rijcke, Nicoletta Manucu, Patrick Quillier, Cendrine Varet, Oriane Barbey, Philippe Païni, Marie Cosnefroy-Dollé, Patrick Fontana et une bibliographie exhaustive réalisée par Cendrine Varet et Serge Martin].

Cahiers de l’Abbaye Sainte-Croix, n° 110 (« Ghérasim Luca »), Les Sables-d’Olonnes, Marseille, Saint-Yriex-la-Perche, 2008-2009 [outre le catalogue de l’exposition des cubomanies, comprend des textes de Nicoleta Manuca, Charles Soubeyran, Thierry Garrel, Aurélia Gibus, Benoît Decron].

Un dossier est à paraître dans la revue Résonance générale n° 4, hiver 2008 (L’atelier du grand Tétras, 25 Mont-de-Laval).

Publications de Serge Martin sur Ghérasim Luca

(avec Marie-Claire Martin) Les poésies, l'école, préface de Bernard Noël, Grand Prix national de poésie 1994, coll. « L’éducateur », Paris : Presses Universitaires de France, 1997, p. 199-200.

« Ghérasim Luca inconnu... pour toujours encore » dans La Polygraphe n° 33-35, Chambéry : Comp’act, 2004

(avec N. Manucu) « Ghérasim Luca : la force amoureuse dans le langage (inédits de la Bibliothèque littéraire Doucet) » dans Triages n° 15, Saint-Benoît-du-Sault : éditions Tarabuste, 2005.

(avec N. Manucu) « Ghérasim Luca : la force amoureuse des poèmes contre la violence des instrumentalismes langagiers » dans C. Chaulet-Achour (dir.), États et effets de la violence, Université de Cergy-Pontoise, Centre de recherche Textes et Histoire/Encrage, juin 2005, p. 261-293.

« Une écriture forte de français » et « La voix silanxieuse amoureuse de G. Luca » dans S. Martin (dir.), Avec Ghérasim Luca passionnément, Saint-Benoît-du-Sault, éditions Tarabuste, 2006, p. 41-46.

Langage et relation. Poétique de l’amour, coll. « Anthropologie du monde occidental », Paris : L’Harmattan, 2006, p. 80-91 (analyse de « Passionnément »).

« La relation contre la religion. Avec Paul Celan, Ghérasim Luca et Henri Meschonnic. Pour un humanisme radicalement historique » dans Faire part n° 22/23 (« Le poème Meschonnic »), mai 2008, p. 174-192.

Recension de : Ghérasim Luca, Sept Slogans ontophoniques, José Corti, 80 p., 2008 ; Comment s’en sortir sans sortir, Un récital télévisuel réalisé par Raoul Sangla, Coproduction La Sept/FR3 Océaniques/CDN 1988, 56 mn., DVD, José Corti et Héros-Limite, 2008. Recension dans Europe n° 952-953, août-septembre 2008, p. 358-359.